9月25日,双创大楼B座6楼学术报告厅的空气中,除了初见的拘谨,更多的是期待——材料科学与工程拔尖人才创新实验班的学子们,笔记本上早已写下对“未来科研”的疑问,而他们对面,坐着即将为其引路的中科院外籍院士李永熙。这场开学见面会,更像一场“未来材料学家与引路人”的提前对话,让创新的接力棒在授聘、寄语与誓言中完成初次传递。

“你们未来要解决的,可能是现在还没出现的材料难题。”材料与化学工程学院谌援在介绍实验班时,没有堆砌课程名称,而是指向“未来需求”:实验班不仅会让学子跟着李永熙院士团队接触柔性电子、新能源材料等国际前沿方向,更会通过“项目制学习”,让他们从大一起就尝试“为未来设备设计新型材料”。马克思主义学院杨文茜老师的加入,则是为了让这些“未来材料人”更懂“为何而研”——她会结合“芯片材料自主化”的国家需求,让学子明白手中试管里的每一份样品,都可能关系到产业未来。

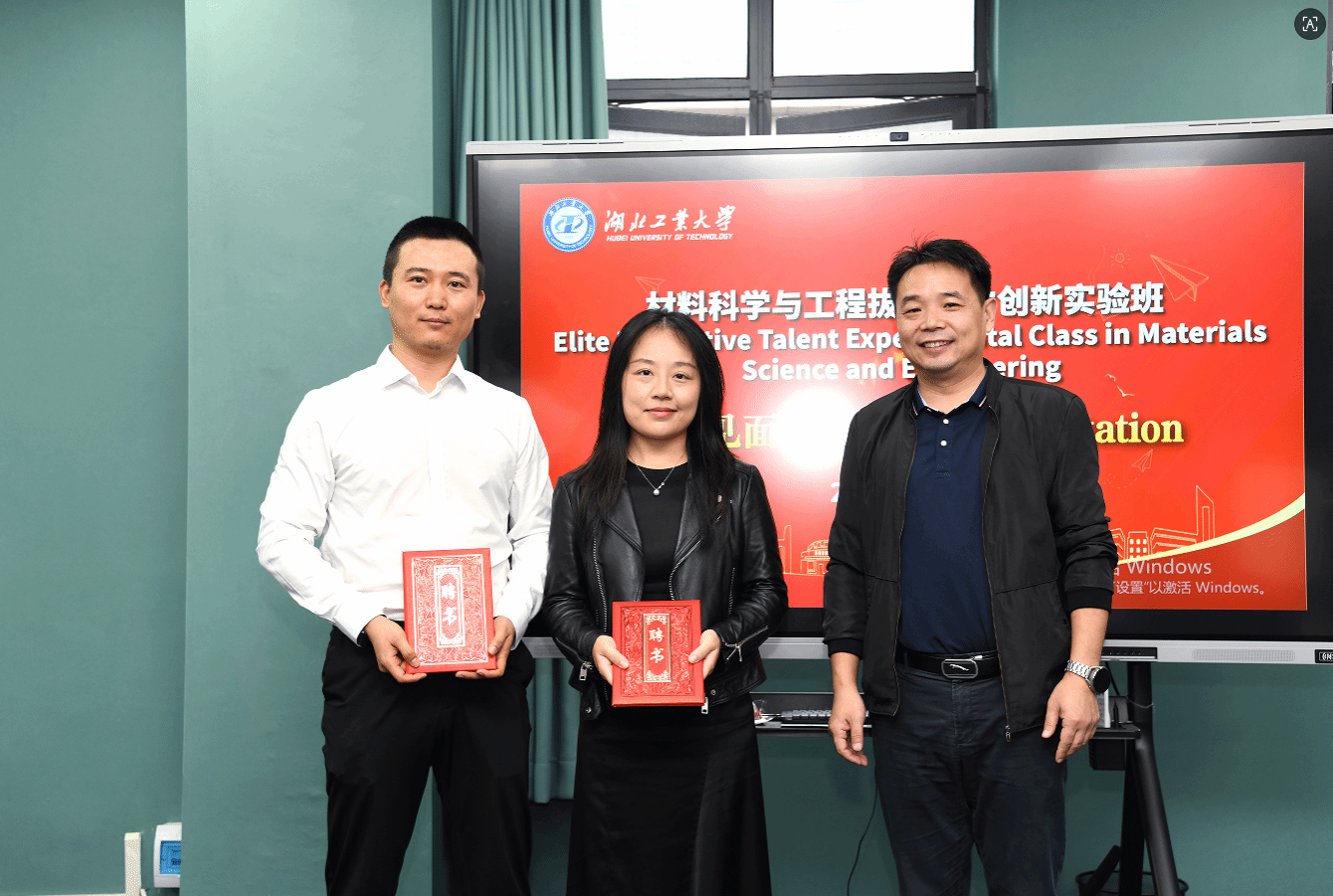

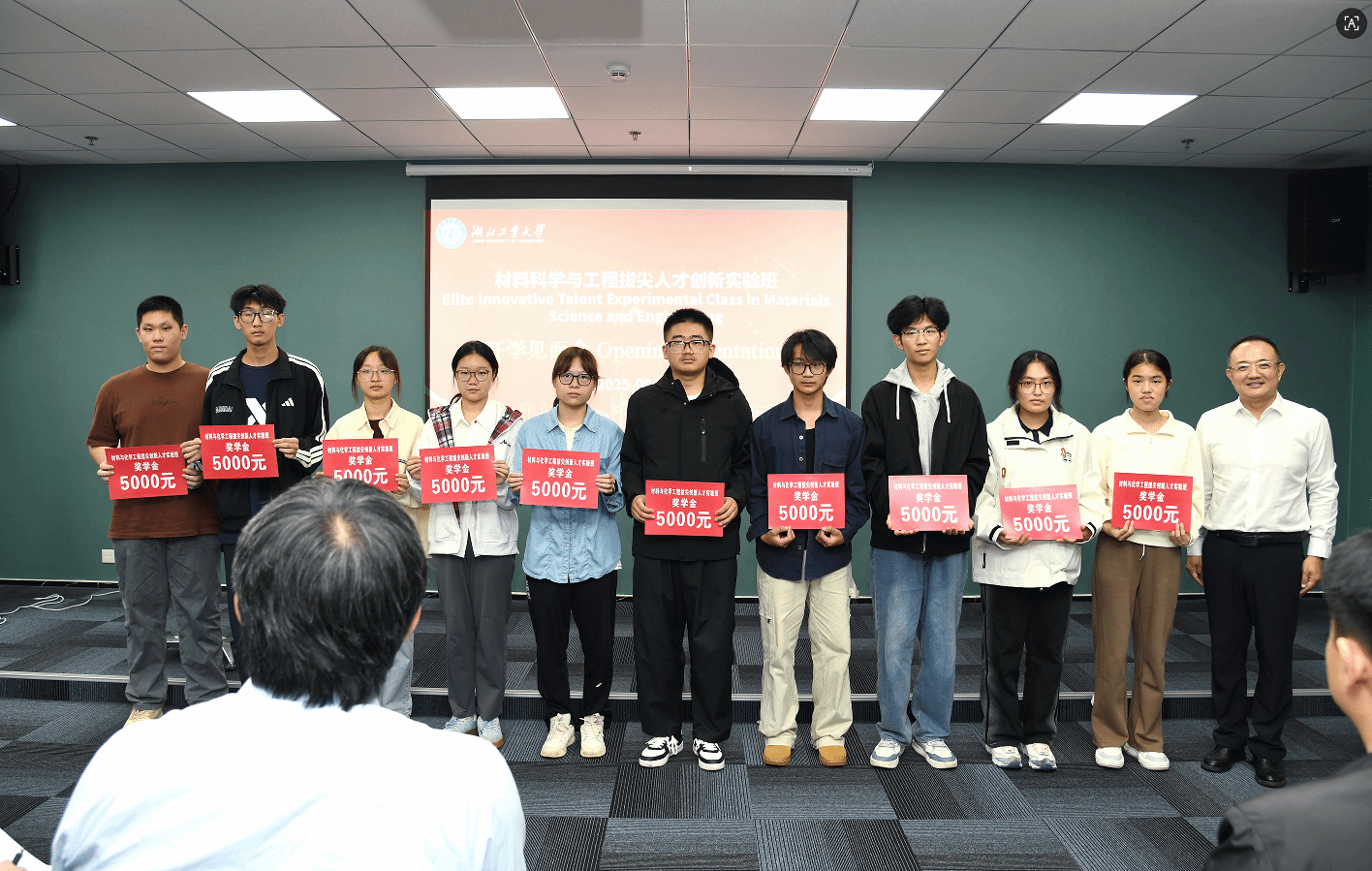

授聘与颁奖环节,每一个动作都像是“接力”的伏笔。校党委副书记、副校长桂丽为李永熙院士递上班导师聘书时,特意停顿了几秒:“期待您带他们站上国际材料学术舞台,让世界看到中国青年的创新力。”院士接过聘书后,第一时间转向学子,用中文轻声说“一起加油”,瞬间拉近了与“未来徒弟”的距离;学工部副部长张承涛为马伟亮、杨文茜颁发聘书时,强调“你们要做学子科研路上的‘第一块垫脚石’”,明确双导师“扶上马、送一程”的角色;当教务处处长孙浩将院士奖学金递到学生代表手中时,接过证书的同学指尖微微用力,小声对身旁伙伴说“这不仅是奖励,更是要接住的责任”。同时,社会资源处处长王俊为李永熙院士回赠奖学金捐赠证书,对他为未来人才培养的精心付出表示衷心感谢。

“我想跟着院士团队,破解固态电池材料的界面稳定性难题——未来的电动汽车,不该再被续航和安全问题困住!”实验班学生代表的发言,没有空泛的理想,而是带着对“未来应用”的具体构想。这番话让李永熙院士眼前一亮,他在随后的讲话中直接给出“承诺”:“我的实验室样品库对你们开放,每周会有一次‘科研咖啡会’,你们可以带着任何奇思妙想过来,我们一起把它变成实验方案。”他还现场分享了自己年轻时“为攻克一个材料缺陷,在实验室住了半个月”的经历,告诉学子“未来的突破,都藏在当下的坚持里”。

“拔尖班不是‘优等生俱乐部’,而是‘未来材料人才的储备站’。”桂丽在总结时,目光扫过每一位学子,“国家在新能源、半导体等领域的‘卡脖子’问题,终要靠你们这代人解决。希望你们既要把材料的‘分子结构’研究透,更要把个人成长和国家发展的‘逻辑结构’想明白,做能扛事、敢创新的未来材料学家。”

这场见面会结束时,不少学子围到李永熙院士身边,递上写满问题的笔记本;马伟亮、杨文茜两位班导师则开始收集学生的“科研兴趣清单”。从“初见”到“并肩”,从“聆听”到“提问”,材料科学与工程拔尖班的学子们,已在“开学第一课”上,稳稳接住了属于他们的创新接力棒,朝着“未来材料学家”的方向,迈出了第一步。